「運命の一瞬」という程の事でも無いかもしれないが、自分にとってバロック時代の歌唱法との出会いは、それに近いものがある。

修士論文や大学院修了演奏などが全て終わり、気持ちも楽になり、25歳の2月頃の事だと思うが、残り少なくなった大学生活を楽しもうと、大した用事もなく学内の図書館をふらついていたら、同級生を発見・・。

「なにしてんの?」声をかけたら・・

「え?音楽研究所の研究員、受けないの? 今日、願書締め切りだよ!」

「なんだ、それ?」

翌年度4月から始まる、学内の研究セクション、音楽研究所の研究員募集、テーマは「イタリア初期バロック時代の歌唱法の研究」だ。

友人は締め切り間近の夕方、図書館で願書を書いていた。

イタリア?初期?バロック?・・その頃、自分はドイツリートを専門にしていたので、特に興味を惹かれるテーマでは無かった。

「ふ~ん・・」興味無さ気な私に、友人は言った。

「週二日勤務で、研究費は月に8万円もらえるんだよ。」

即決!

4月からの事が、とりあえず何も決まっていなかったので、非常に嬉しい話だった。

毎月定額の給料を貰えれば、家賃と光熱費になる。

生活の為にと、甚だ動機は不純だったが、そんな経緯で、私のイタリア初期バロックとの付き合いは始まったのだった。

結局そのセクションは、研究に演奏に毎年成果を上げ、そこから結局15年以上在籍し、研究に携わった。

研究仲間との時間は充実し、とても楽しかった。

歌唱法の研究はカッチーニの「新音楽 Le Nuove Musiche」を取り上げ、アンサンブルはマレンツィオ、モンテヴェルディなどの、ルネサンス期、バロック時代の4声5声のマドリガーレを練習した。

今でこそ、バロック時代の音楽は「バロックブーム」などを経て、愛好者や専門的な演奏家や研究者も増え、一般的になったが、当時はまだ「Early Music」というジャンルで、イギリス人やベルギー人が先駆となり、日本人の演奏家もそれほど多くは無かった。

当然、ネットを開けば、湧き出る様に出てくる現代とは違い、音源資料等は、まだ数える程しか存在しない、レコードのみだった。

そういった意味では、この研究も国内においては先駆け的なところがあったと思う。

「古楽」のパイオニアとも言える有村祐輔先生を中心に、チェンバロの渡邉順生氏、ガンバの宇田川貞夫氏、リコーダーの大竹尚之氏、吉澤 実氏、リュートのつのだたかし氏など、錚々たるメンバーが助演に参加されていた。

しかし、歌い方は全く分からない。

1曲が歌いきれない・・声の出し方が違うのだろうか・・喉が上がって情けない声になる・・言葉が不明瞭になる・・高い音が出せなくなる・・装飾音が転がらない・・喉が疲れる・・息漏れし始める・・

何が違うのか全く分からなかった。

特に、イギリス人たちが歌うイタリア初期バロックの音源を聞いて、それが正しいと仮定して練習すると、どうにもおかしい・・。

根本的な、何かが合っていない。

自分には、このジャンルそのものが、合って無いんじゃないか・・と疑問を持ち始めた頃、コンサート形式でモンテヴェルディのオペラ「オルフェオ」をやることになった。

自分はタイトル役を歌う事になったが、このオペラ、独唱部分に関しては全体の半分以上の時間をオルフェオが歌い続けるし、アリアの様な聴かせ所が何か所も有り、特に3幕の長丁場は有名な超絶技巧の長メリスマの連続だ。

自分は、こんな難しい役を歌いきれるだろうか・・。

このオペラの音源は当時、幾つか出されてはいたが、殆どピンとくるものは無かった。

ただ一つだけ、ナイジェル・ロジャーズが歌うレコードは、初めて聞いた時、とんでもない衝撃を受けた。

彼は英国人テノールだが、イタリアに留学してイタリア的な発声を身に付けた人で、その言葉の明瞭さと、装飾音の正確さに度肝を抜かれた。

これだ!この歌い方だ!

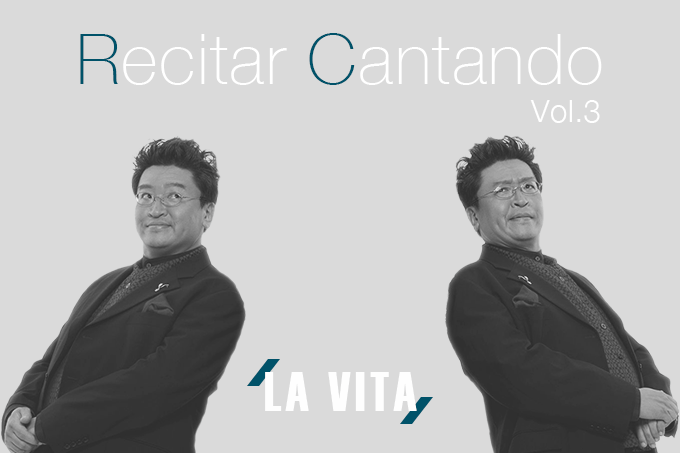

まさに「喋るように歌う Recitar Cantando」方法、そしてメリスマ音型は「喉で打ち直す Ribattuta ti Gola」方法で間違いない!

そこから確信を持って練習に励んだ。

以来、モンテヴェルデイだけでなく、ロッシーニ、ドニゼッティ、そしてヴェルディに至るまで、基本的にはこのやり方で取り組んで来た。

結果、バロック時代のものは勿論、ロッシーニのアジリタ、そしてヴェルディのオペラも喋る様な歌い方で、驚くほど歌い易くなった。

何より、疲れない。

「大袈裟な声で歌う」のでは無く「喋ることの延長上で歌う」のだから、喋る事と同じ・・

疲れるワケが無い!